-

20 2025-06

谢汝练,他既是广东铂立好集团有限公司的掌舵者,以企业家的战略眼光与创新魄力,带领企业深耕行业领域,推动铂立好集团在市场竞争中实现跨越式发展,树立起行业标杆;同时......

-

20 2025-06

郑和新,号东白山人,1960年生。中共党员,从事书法工作40年,2021年光荣退休。

-

18 2024-07

冯汉江,1954 年生于武汉,祖籍汉川。毕业于湖北美术学院,深造于中央美术学院高研班。中国美术家协会会员。曾任监利市文化馆副研究馆员、美术部主任。创办荆南书画学......

-

11 2023-12

-

18 2023-10

“亚洲花卉主题园”种子广场松塔造型公共艺术作品。

-

24 2023-02

人民美术出版社日前举办“艺术家精神”优秀艺术家作品展暨主题座谈会。原文化部副部长王文章,中央文史研究馆副馆长、中国文学艺术界联合会原副主席、中国美术家协会名誉主......

-

05 2023-01

由上海中国画院主办的“壮心高华——谢稚柳、陈佩秋学术艺术大展”正在程十发美术馆举行。展览分为“少时弄笔”“池沼江海”“宣和新裁”“壮心不已”“截玉高华”5个部分......

-

19 2022-12

佛山市侨务局局长顾楠在展览揭幕式上表示,希望出席活动的各位乡亲朋友一起,在此次展览中砥砺赤子侨心、桑梓情怀,积极做中华优秀传统文化的传播者,让中国文化在世界舞台......

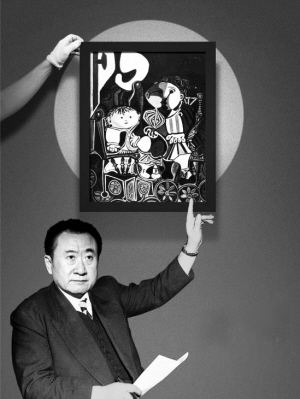

毕加索作品《两个小孩》

去年末的艺术品市场不乏看点,然而最具话题性的莫过于大连万达集团以2816万美元在纽约佳士得拍下毕加索的作品《两个小孩》,一时间引发热议和质疑。然而本土藏家对西方艺术品的青睐并非心血来潮,越来越多的现象表明,中国新兴藏家对于西方艺术品的收藏随着审美趣味的多元化以及相关政策的日益放宽而稳步增长。

是什么因素促使原本专注于本土艺术的中国藏家对西方艺术品频频出手?相信主观的内部需求和客观便利条件各占其份。

最主要的因素当属中国藏家自身审美趣味的转变。随着新富阶层的不断成长,新一代藏家进入艺术品市场,以“70后”、“80后”为主的新藏家多接受过良好教育且不乏海外留学经历,对西方文化艺术更易亲近认同,艺术品位与其父辈有很大差别;老一代中国藏家所青睐的传统水墨及学院派油画,在新藏家眼中可能显得腐朽、土气,形式新奇、观念前卫的当代艺术比较符合他们的口味,只要作品本身能够打动他们,作者的国籍并不重要,西方一些新锐艺术家的创作思路更加轻松开阔,价格也并不高昂,因此相对于中国本土艺术反而更有优势。

对于实力和眼光都更加成熟的资深藏家来说,收藏西方艺术品绝非个人喜好那么简单,近年频繁高价购入西方经典艺术品行为的背后,蕴藏着更加国际化的收藏视野和野心。这些艺术品领域的大玩家,多数已完成了从个人藏家到机构收藏的华丽转身,比如众所周知的王薇、刘益谦夫妇创办的龙美术馆,郑好创办的昊美术馆等。另有一部分则从一开始就是以企业收藏的形式展开的,比如王建林的万达集团、许健康的宝龙集团等。作为企业收藏,除了体现企业负责人的个人收藏喜好,更是企业资产配置、财务安排的有力手段,因此更多会考虑到艺术品的保值性和抵抗风险能力等因素。可以看到,相对于令人眼花缭乱的当代艺术,实力雄厚的中国藏家更加钟情于印象派、表现主义等现代名家经典,这些作品在艺术史上的地位和价值已有定论,其市场价格也经历了百余年的积累和沉淀,不会像某些短期内价格暴涨的当代作品那样存在较大泡沫,不失为企业投资的安全选择。从更深远的角度来看,企业收藏也是企业品牌、企业文化、企业社会责任感的一种战略性建设,许多企业收藏在达到一定规模后会转变为公共收藏,兴建自己的美术馆;一旦进入美术馆系统,对于藏品的质量、整体馆藏的定位将提出更高的要求。

业内经营者的引导以及相关政策的放开等客观因素也对这股潮流起到了推波助澜的作用。苏富比、佳士得两大国际拍卖巨头觊觎中国艺术市场已久,一直在等待时机抢滩登陆。此前除了政策上的限制使得外资企业无法在内地举办拍卖会,中国藏家固有的收藏喜好也影响到其业务的展开;而与迅速崛起的中国本土拍卖行相比,外资拍卖行在古董、中国书画等领域并不占优势,因而他们采取潜移默化的方式,凭借自己资深的行业经验对中国买家施加影响,培养和引导其对西方艺术品的兴趣。此外,许多中国艺术品经营者也纷纷将目光投向西方艺术,认为其与疯涨的中国书画和当代艺术相比仍是一块价值洼地。

2012年以来,中国对于外国独资、中外合作的拍卖企业在国内经营的资质从政策层面有明显松动,去年上海自贸区的成立也给外资艺术品拍卖公司带来了利好消息。尽管文物拍卖仍未放开,但是对于外资拍卖行在中国艺术市场已经实现了准入的实质性飞跃,且自贸区内的交易也消除了高额关税的壁垒,使得西方艺术品进入中国内地市场更加便利,种种因素都为中国藏家与西方艺术品“恋爱”提供了有利条件。

经济的飞速发展使得许多人将当今中国与上世纪八九十年代的日本进行类比,断言中国在多个领域都将重蹈日本的覆辙,艺术收藏领域也不例外。上世纪80年代,日本银行、保险公司及个人收藏家大量高价购买西方现当代艺术品,掀起了以印象派为核心的收藏狂潮。中国买家会在未来几年中为西方艺术品疯狂吗?其实无论从文化认同还是投资角度来看,都无法得出肯定的结论。首先中日两国的文化看似同出一源,实则有本质差异,日本的民族特性决定了日本藏家可以轻易接纳和认同西方价值理念,因此对待本土和西方艺术家的作品并无内外之别;而中国藏家多数存在根深蒂固的民族和文化情结,尤其在参与竞拍中国流散海外的文物和艺术品时,这种民族情结更是体现得淋漓尽致,很难想象中国藏家会对西方艺术品产生同样的认同感。其次,正因为有了日本经济泡沫破灭作为前车之鉴,中国藏家在把西方艺术品作为投资和收藏对象时也会更加审慎。所以中国藏家对于西方艺术品的收藏会随着审美趣味的多元化以及相关政策的日益放宽而稳步增长,以印象派为代表的西方近现代经典艺术品仍将是首选收藏对象,但和日本藏家轰轰烈烈的迷恋相比,更会是一场细水长流的“恋爱”。

版权所有 © 中世采文化发展集团 未经许可 严禁复制 建议使用1920X1080分辨率浏览本站

Copyright © 2001-2025 www.dcfshy.com All rights reserved