-

20 2025-06

谢汝练,他既是广东铂立好集团有限公司的掌舵者,以企业家的战略眼光与创新魄力,带领企业深耕行业领域,推动铂立好集团在市场竞争中实现跨越式发展,树立起行业标杆;同时......

-

20 2025-06

郑和新,号东白山人,1960年生。中共党员,从事书法工作40年,2021年光荣退休。

-

18 2024-07

冯汉江,1954 年生于武汉,祖籍汉川。毕业于湖北美术学院,深造于中央美术学院高研班。中国美术家协会会员。曾任监利市文化馆副研究馆员、美术部主任。创办荆南书画学......

-

11 2023-12

-

18 2023-10

“亚洲花卉主题园”种子广场松塔造型公共艺术作品。

-

24 2023-02

人民美术出版社日前举办“艺术家精神”优秀艺术家作品展暨主题座谈会。原文化部副部长王文章,中央文史研究馆副馆长、中国文学艺术界联合会原副主席、中国美术家协会名誉主......

-

05 2023-01

由上海中国画院主办的“壮心高华——谢稚柳、陈佩秋学术艺术大展”正在程十发美术馆举行。展览分为“少时弄笔”“池沼江海”“宣和新裁”“壮心不已”“截玉高华”5个部分......

-

19 2022-12

佛山市侨务局局长顾楠在展览揭幕式上表示,希望出席活动的各位乡亲朋友一起,在此次展览中砥砺赤子侨心、桑梓情怀,积极做中华优秀传统文化的传播者,让中国文化在世界舞台......

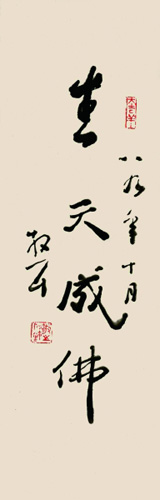

生天成佛 林散之

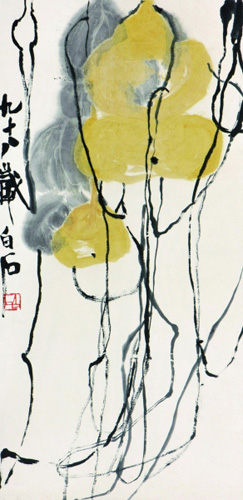

葫芦 齐白石

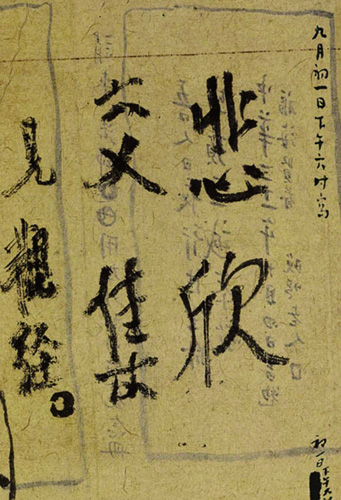

悲欣交集 弘一法师

当个体生命随着死亡而终止之时,不同的人有不同的方式去面对,但任何人都无法抗拒这一人生遭遇。这既有几分无奈,也有丝丝悲凉。但文学家、艺术家用绝笔之作留下在生死之间的感悟,就像美学家叔本华说的:“生命最深奥的基本因素是不会被死亡所拘束的。”文学上的绝笔之作,有司马迁的《报任安书》、周汝昌的《红楼梦新境》等,艺术领域中的绝笔之作也值得一说。

“绝笔”之所以重要,就在于它的返璞归真和无拘无束。随着对艺术生命的理解更趋完满,艺术家的绝笔之作常会达到出神入化、浑然天成的境界。在临终者看来,一切外在的东西,无论是画纸上的物象还是书写的技巧,抑或是作品的位置经营统统都被放下,像有人说的:真大师,再怎么画也画不坏。总而言之,绝笔之作是艺术家临终前向即将离去的生存空间发出的最真实的心灵告白。需要提及的是,中国书画艺术创作随着艺术家年龄的增长,其作品也多半会更显苍劲老辣,但也不能一概而论。我们试从弘一法师、齐白石、林散之三位近现代艺术大师的绝笔之作来做探讨。

先说弘一法师。在他逝世前三天书“悲欣交集”四字并自注“见观经”一纸交给侍者妙莲法师,成为其绝笔之作。寥寥四字,仿佛让人有种超然脱俗之感。线条冷峻有力,墨色蕴含古雅之气,无穷玄妙。对于弘一法师的绝笔,不同的理解和诠释出自各异的角度和层面。众所周知,早年弘一法师是中国最早介绍西洋绘画艺术知识的“海归派”,他积极引进西法用于教学研究,是第一个在课堂写生上使用模特的革新者。他在决定出家之际,除了继续书法篆刻艺术外,之前涉猎的素描、油画等艺术都已终止。至于出家的缘由,其弟子丰子恺更为理解,他在《我的老师李叔同》一文中说:“李先生的放弃教育与艺术而修佛法,好比出于幽谷,迁于乔木,不是可惜的,正是可庆的。”如何理解弘一法师的悲天悯人,为苍生普度情怀,还可以从晚年曾多次书写《华严经》中的“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”经文中得到印证。

再说齐白石。一直以来,不少人以为白石老人的绝笔之作是《风中牡丹》,包括齐白石之子齐良迟也持此种说法。王鲁湘认为白石老人人生最后一件作品是《葫芦》,最初的收藏者是张仃先生。理由有二:一是画作上书写时间是“九十八岁”,比《风中牡丹》之作多了一岁;二是这幅绝笔之作曾在白石遗作展中出现过,从当时作品排序来看,这件《葫芦》排在最后,而《风中牡丹》列居倒数第二。这件作品之所以令人称绝,在于画家几乎在一种神志不清的状态下,用笔点墨可谓随心随意,犹如神助一般,“笔墨中包孕的精气神完全超越了白石老人的身体健康的状态,是一种修养在完全自由自然自在自为的状态下的释放”(王鲁湘语),简直是天籁之笔。

最后来看林散之。他的绝笔之作《生天成佛》是在其子林昌庚的协助下完成的。作为黄宾虹的弟子,除了能书擅诗之外,其山水画创作也独具面貌,但多数世人只知其一。林散之有“当代草圣”之誉,说的是他在草书艺术上探索之功深远。林散之书写《生天成佛》时的情景,据林昌庚描述道:“父亲喝了点人参汁,闭目养神了半个多小时,用有气无力的笔在宣纸上写了‘生天成佛’四个字,写好后,我在他指定的位置盖了印章。他闭目端坐,显得那样安详、超脱。他仿佛在告诉我们,他即将走到这个世界的终点,迈向另一个世界。”观此作,墨色浓淡相兼,字法遒劲有力,布白精道,有浑然天成之感。读其文,有人认为“生天成佛”中的“生”应是“升”字之误。这种解读毫无根据,从林散之经常写的对联“生天成佛谢灵运,旷世知音钟子期”中可知。林散之一生信佛,而“生”在佛家要义里边有“轮回”的意思,而“升”是一种单向运动,这与佛家对待生死的看法不相吻合。

除笔者着重论述的三位书画家之外,还有众多艺术家的绝笔之作值得梳理和探讨。比如,怀素的《小草千字文》、波堤切利的《三博士来朝》、毕加索的《自画像》、李可染的《九牛图》、吴冠中的《幻影》等,但越是时间久远的作品,考证起来就越难,尤其是中国古代艺术家的作品。同时,也多会出现作品考证上的问题,比如齐白石的绝笔作品就是一例。此外还有一种情况,就是封笔之作可能会成为临终者的绝笔之作,但这种情形多不会发生在中国艺术家们身上。

“绝笔之作”是一个让人有探究欲望的话题,也是一个深奥难明的学术课题。如果要深层次的探究,必然关系到诸多领域,如哲学、美学、心理学、社会学、脑科学等学科,远非笔者这篇短文能够完整、全面地阐述出来。笔者写此文旨在抛砖引玉,希望引起同道关注。

版权所有 © 中世采文化发展集团 未经许可 严禁复制 建议使用1920X1080分辨率浏览本站

Copyright © 2001-2025 www.dcfshy.com All rights reserved