-

20 2025-06

谢汝练,他既是广东铂立好集团有限公司的掌舵者,以企业家的战略眼光与创新魄力,带领企业深耕行业领域,推动铂立好集团在市场竞争中实现跨越式发展,树立起行业标杆;同时......

-

20 2025-06

郑和新,号东白山人,1960年生。中共党员,从事书法工作40年,2021年光荣退休。

-

18 2024-07

冯汉江,1954 年生于武汉,祖籍汉川。毕业于湖北美术学院,深造于中央美术学院高研班。中国美术家协会会员。曾任监利市文化馆副研究馆员、美术部主任。创办荆南书画学......

-

11 2023-12

-

18 2023-10

“亚洲花卉主题园”种子广场松塔造型公共艺术作品。

-

24 2023-02

人民美术出版社日前举办“艺术家精神”优秀艺术家作品展暨主题座谈会。原文化部副部长王文章,中央文史研究馆副馆长、中国文学艺术界联合会原副主席、中国美术家协会名誉主......

-

05 2023-01

由上海中国画院主办的“壮心高华——谢稚柳、陈佩秋学术艺术大展”正在程十发美术馆举行。展览分为“少时弄笔”“池沼江海”“宣和新裁”“壮心不已”“截玉高华”5个部分......

-

19 2022-12

佛山市侨务局局长顾楠在展览揭幕式上表示,希望出席活动的各位乡亲朋友一起,在此次展览中砥砺赤子侨心、桑梓情怀,积极做中华优秀传统文化的传播者,让中国文化在世界舞台......

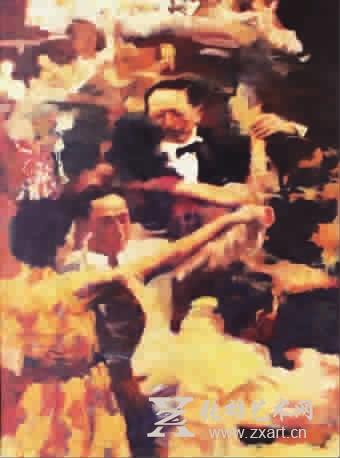

贝家骧油画

贝家骧作品

贝家骧作品

提起笔来准备写这篇短文时,才想起距上一次和贝家骧见面,一晃已快三十年了。

上世纪八十年代就在中国美术界叱诧风云的贝家骧,是比我高两班的上海师大艺术系学长。因为成绩优秀,他毕业后留校任教, 所以还是我的老师。但当时我们都称他小贝,这称呼至今一直没变。

现在还记得他和我们一起出去写生时, 左手作画的他在画面上倒着运笔, 三五笔,一个生动的人物形象跃然纸上。尤其是人物众多的画面他特别擅长。

我后来在上海人民美术出版社工作时, 见面的机会并不多, 但知道他又去中央美院的油画研修班进修, 在绘画上成就斐然。印象很深的是他的获奖作品《昨天,今天,明天》,十分生动和真实地纪录了“文革”十年之后,重新获得机会走进课堂的这一代人那种对知识、对了解外部世界的渴望。就是在今天重新再看这幅画,仍旧有着一分久违的激动。再后来,我们各自奔赴地球村的不同角落,听说在澳洲的他在油画创作上又有了卓越的成就。

近年来小贝在国内也举办了数次画展,看到他的几组画作,不同题材,不同媒材,但都是那么洒脱和漂亮。他的《老上海》 油画组画自然立即唤起了对这座中国最重要的文化都市的丝丝乡愁。他画面中的人物和景色都以一种朦胧模糊的形象出现,一方面赋予画面一种动感,另一方面又增加了一种时间的距离感。我似乎又看到小贝像他以前写生时那样,眯着眼睛观察着描绘的对象(这次可能是捕捉着历史的回忆),又睁大他那炯炯有神的大眼睛对着画面挥动画笔。现在的上海同几十年前相比已发生了极大的变化。小贝的这组《老上海》无疑混杂着童年的记忆和在外的乡愁,但更多的是对这座故乡城市文化的一片深情。作品中对画面空间的处理洒脱利落,用笔酣畅淋漓,看得出对主题的把握进入了一种完全自由的境界。

另一组近作《中国扇子》用色的炫华艳丽则与此形成鲜明的对比。这组作品的题材来自小贝在澳洲的酒吧中偶见的一个场景:在缤纷喧闹的酒吧中,一位白衣女子翩翩而至,手中优雅地收展的中国执扇演绎了女性万般的妩媚,立即成为全场视点的中心。这件作品分成两组各三幅,一组出自小贝在澳洲酒吧的观察和联想,另一组则描绘了小贝想象中清末民初的海上花。折扇的普遍使用在中国可见于北宋时期,因其卷舒自如,可风凉亦可障面,得意宫廷。文人后也在扇面上书词作画,渐趋风行。海上花组画中折扇与纨扇华丽多彩,点缀着风月场中浓妆艳抹、花团锦簇的众女。另一组画中则以轻展的黑白折扇与浓艳的裙装形成对比。 尤其是画面中心的女性手执的黑扇同白色的长裙的强烈对比立即抓住观画者的视线。小贝在这里成功地复制了他在酒吧中的视觉感受。 如果说小贝在《老上海》中带着几分矜持的笔触很好地表现了一种历史感, 在《中国扇子》中他用飞舞的大笔触和绚丽的色彩把画面打造成一圃盛开的鲜花,可以看出他处理不同主题时风格上的自如掌控。

虽然已入耳顺之年, 但似乎没有必要改变对他的称呼, 因为他还是像以前一样充满激情和活力,在绘画领域纵情驰骋, 所以下次见他时, 还是会叫他“小贝”。

(作者为美国加州大学圣地亚哥校区中国研究中心主任、美术史教授)

版权所有 © 中世采文化发展集团 未经许可 严禁复制 建议使用1920X1080分辨率浏览本站

Copyright © 2001-2025 www.dcfshy.com All rights reserved