-

20 2025-06

谢汝练,他既是广东铂立好集团有限公司的掌舵者,以企业家的战略眼光与创新魄力,带领企业深耕行业领域,推动铂立好集团在市场竞争中实现跨越式发展,树立起行业标杆;同时......

-

20 2025-06

郑和新,号东白山人,1960年生。中共党员,从事书法工作40年,2021年光荣退休。

-

18 2024-07

冯汉江,1954 年生于武汉,祖籍汉川。毕业于湖北美术学院,深造于中央美术学院高研班。中国美术家协会会员。曾任监利市文化馆副研究馆员、美术部主任。创办荆南书画学......

-

11 2023-12

-

18 2023-10

“亚洲花卉主题园”种子广场松塔造型公共艺术作品。

-

24 2023-02

人民美术出版社日前举办“艺术家精神”优秀艺术家作品展暨主题座谈会。原文化部副部长王文章,中央文史研究馆副馆长、中国文学艺术界联合会原副主席、中国美术家协会名誉主......

-

05 2023-01

由上海中国画院主办的“壮心高华——谢稚柳、陈佩秋学术艺术大展”正在程十发美术馆举行。展览分为“少时弄笔”“池沼江海”“宣和新裁”“壮心不已”“截玉高华”5个部分......

-

19 2022-12

佛山市侨务局局长顾楠在展览揭幕式上表示,希望出席活动的各位乡亲朋友一起,在此次展览中砥砺赤子侨心、桑梓情怀,积极做中华优秀传统文化的传播者,让中国文化在世界舞台......

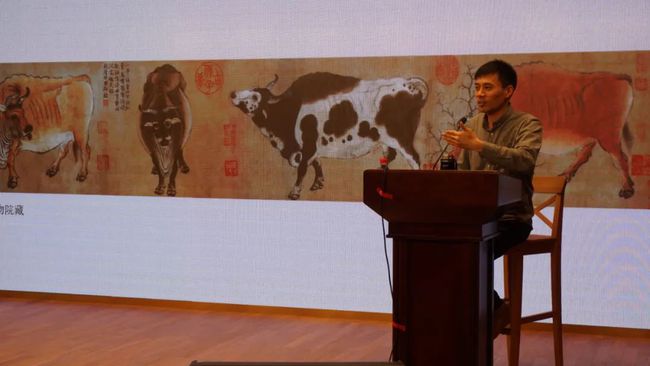

颜晓军为读者解读古画中的“牛”

今年是农历辛丑年,又来到一个“牛年”。最近一期行知读书会“文博淘宝季”活动邀请到了艺术史博士、上海博物馆书画研究部副研究馆员颜晓军来为读者解读中国历史上的画牛作品。

牛在中国古代的农耕文化中有着至关重要的地位,牛的驯化历史伴随着人类文明与社会的形成、发展。历史上曾有很多品种的牛,据科学研究,今天的家牛主要起源于西南亚幼发拉底河中部的原牛和印度河谷的瘤原牛。

牛是远古时期的部落图腾,并被赋予了神性,直到今天的一些少数民族中,牛仍然是重要的神祇形象。牛也是中国古代祭祀的重要牺牲,称之为“太牢”,规格非常高。每年的立春节气,都有“鞭春牛”的习俗,以示劝农之意,祈祷风调雨顺。

人们写诗文歌颂牛,用画笔描绘牛,寄托了对牛的丰富感情。从新石器时期的岩画,至后世的墓室壁画、卷轴画,乃至文人画,牛的形象频繁出现,蔚然大宗。其艺术手法也经历了长期的演变,形成了各种不同风格。中国历史上,有很多描绘牛的作品,主题多样,有骑乘、耕田、斗牛、牧放等,并出现了唐代韩滉、戴嵩这样以画牛著称的人物。

颜晓军先介绍了《周易》中牛的意象。《周易》中说:“坤为牛。”王弼《疏》中提到:“坤象地,任重而顺,故为牛也。”人们把牛比作坤卦,把马比作乾卦。牛是阴卦的象征,和马比起来更加厚重,行动更缓慢,但是牛仍然相当有爆发力,人们认为这种爆发力和能量可以映射到人的精神状态中,于是将牛当作神来崇拜。在神话故事里,炎帝的形象就为“牛首人身”。佛教、密教中,牛是重要的神祇。

(传)唐 梁令瓒 《五星二十八宿神形图》 镇星(局部)

唐代梁令瓒的《五星二十八宿神形图》中,牛作为神祇,是最重要的五星之一——土星的代表。牛是神灵,也是祭神的最高级别的“牺牲”,用牛来祭祀,在古代称为“太牢”。

除了神祇形象,古画中另一大主题是骑牛乘车图。颜晓军介绍,《楚辞•天问》中有商王亥赶着牛车到有易氏地区,有易之君杀王亥,夺其牛群的记载,说明在商代用牛拉车已很普及。汉初,天下凋敝,将相出门亦乘牛车。牛车行走缓慢而平稳,且车厢宽敞高大,如稍加改装,在车厢上装棚施幔,车厢内铺席设几,便可任意坐卧,形成偏爱。魏晋,诸王乘犊车,以云母饰“云母车”,带屏蔽、驾八牛。北宋张择端的《清明上河图卷》中可见牛车。

除了乘坐牛车,人们也采用直接骑牛的方式,骑牛者一般为牧童,或是高人、闲散之人,以明代张路的《老子骑牛》图为代表。春秋末年,天下大乱,老子欲弃官归隐,遂骑青牛西行。至灵宝函谷关时,受关令尹喜之请著《道德经》。老子为“东方圣人”,东方为青色。后世遂以水牛为“青牛”。

农耕是牛的重要功能之一。春秋战国时期,铁犁出现,人们开始用牛犁耕并逐渐推广。“鞭春牛”是吴越传统年俗。立春日,造土牛以劝农耕,州县及农民鞭打土牛,象征春耕开始,以示丰兆,策励农耕。《周礼·月令》记载:“出土牛以送寒气。”这一风俗盛于唐、宋两代,宋仁宗颁布《土牛经》后,鞭土牛的风俗传播得更广了。

古代帝王非常重视耕作与蚕织,这两类重要的农事活动经过总结与描绘后,形成了耕织图。清代画家陈枚所画的耕织图册就详细刻画了耕作的主要过程。“明明垂柳下,春水满山田。农夫寒带雨,耕破一溪烟。”耕牛,在天地间行走,步伐织成最美的诗。

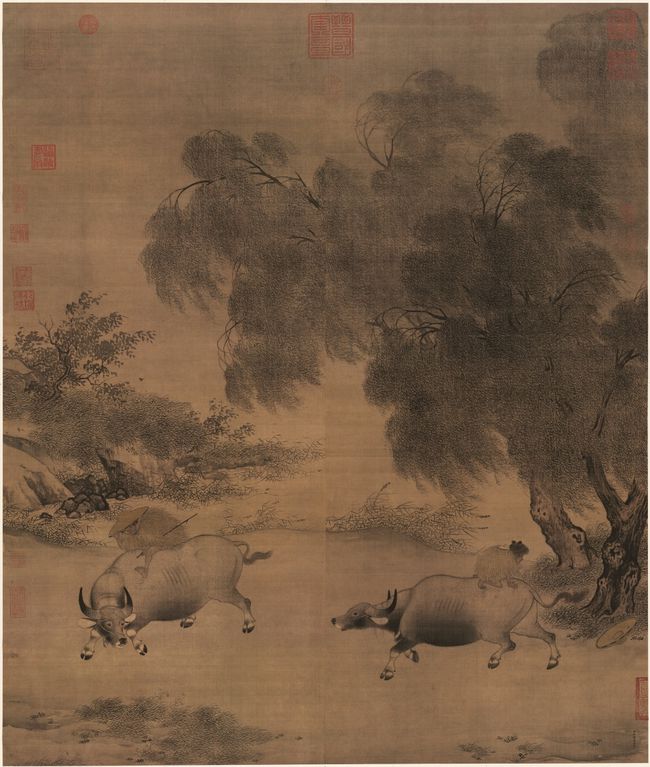

南宋 李迪 《风雨归牧图》 台北故宫博物院藏

牧牛是人们很乐于表达的领域,无论是诗歌、绘画,还是书法。牧童骑着牛吹着横笛的样子,给人以非常放松的精神畅游。宋代画院画家的状物能力达到了巅峰,南宋画家李迪所画的《风雨归牧图》尤为生动。“这幅画描绘了夏天暴风雨即将来临,两个牧童骑在牛背上,急急忙忙赶回家的场景。前面的牧童为了避开狂风,在牛背上蹲坐,拼命拉住斗笠不让它掉下去。后面牧童的斗笠不小心被风吹掉了,他大概发出了声音,于是前面的牛和牧童都回头看,想知道发生了什么。画面情节性很强,十分生动。”颜晓军介绍,“人们还用手指印来表现牛,清代指画家高其佩的《指画牛图》就是用大拇指指纹画成的。”

牛在人们心中的形象是任劳任怨、勤恳踏实的,但同时牛也极具爆发力,斗牛的场面显示了牛之野性和凶顽。“戴嵩画牛”的故事想必大家都耳熟能详,有一天一个小牧童看到了戴嵩的一幅斗牛图,牧童说,牛打架的时候会把斗牛的力气用在角上,尾巴抽缩在大腿中间,现在画上的牛却是摆动着尾巴在斗,这幅画画错了。如今一些少数民族仍然保留了“斗牛节”传统。台北故宫博物院这幅传为戴嵩的《斗牛图》正体现了牛的勇猛。

很多文学典故里,都有牛的痕迹,如“对牛弹琴”。汉人牟融在《理惑论》中说:“公明仪为牛弹清角之操,伏食如故。非牛不闻,不合其耳矣。”“对牛弹琴”说不通,不是牛没听见,而是牛觉得你弹得不好听,它不欣赏而已。清代石涛画《对牛弹琴图》,以牛自况,表达了不听世人谤议,我行我素、张扬个性的观点。

“甯戚饭牛”讲的是甯戚辗转来到齐国,喂牛时远远望见齐桓公,便敲击牛角、放歌抒怀,被齐桓公赏识的故事。“牛角挂书”最初和老子有关,宋人黄文雷在《和陶》中说:“牧牛上阳坡,角挂上下经(道德经)。”“牛角挂书”的典故也与李密有关,《新唐书·李密传》说到李密“挂《汉书》一帙角上,行且读”。唐宋八大家之一——柳宗元作的《牛赋》,短短几百字表达了对牛的深切的同情。

版权所有 © 中世采文化发展集团 未经许可 严禁复制 建议使用1920X1080分辨率浏览本站

Copyright © 2001-2025 www.dcfshy.com All rights reserved